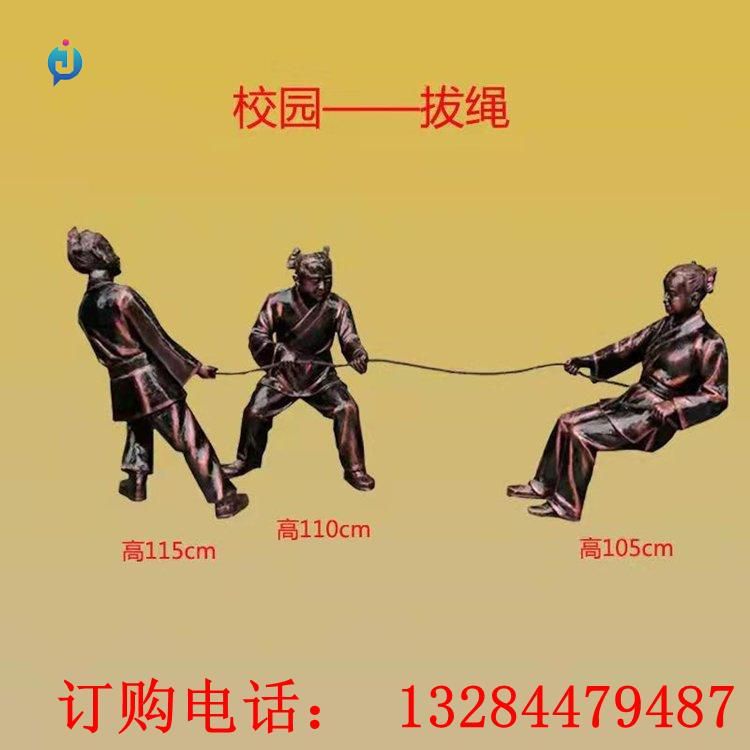

铸铜拔河雕塑

拔河在中国有悠久的历史。早在 春秋战国时期,就有拔河这项活动,不过在那时不叫拔河,而称为“钩强”或“牵钩”,后演变为荆楚一带民间流行的“施钩之戏”。那么,“钩强”或“牵钩”是怎样出现的呢?《墨子·鲁问》中有较为详细的记载:“昔者,楚人与越人舟战于江。

楚人顺流而进,迎流而退;见利而进,见不利则其退难。越人迎流而进,顺流而退,见利而进,见不利则其退速。越人因此若执,亟败楚人。公输子自鲁南游楚焉,始为舟战之器,作为钩强之备。败者钩之,进者强之。量其钩强之长,而制为之兵。

晚清时期,拔河游戏在民间仍有流行。例如光绪年间,在甘肃的洮州地区,“每岁正月元旦及岁时各节,皆无异俗。惟正月初五午后,有扯绳之戏。其俗在东西门外河滩。以大麻绳作两二股,长数丈。另将小绳均挂大绳之末。分上下二朋,两钩齐挽。

少壮威,牵绳首,极力扯之。老弱旁观。鼓噪声可撼岳。以西城门为界,上下齐扯。凡家居上者,上扯;家居下者,则下扯。胜者踊跃欢呼,负者颇为失意。其说,以为扯势之胜负,即以占年丰欠焉。相沿已久,不知自按襄汉拔河之举、上古牵钩之俗?

拔河活动不仅在唐代的民间流传,在皇宫中也有举行,这在封演《封氏闻见记》中也有记载。其中一次是在唐中宗时(705-710年)的一个清明节期间举行的,地点在梨园毬场。当时,“七宰相二驸马为东朋,三宰相五将军为西朋。

东朋贵人多,西朋奏胜不平,请重定。不为改,西朋竞输。”结果,仆射韦巨源、少师唐休璟因为年老,随绳而倒,很久都爬不起来。中宗在一旁观战,见状大笑,忙命左右快快扶起。

扫一扫添加微信

扫一扫添加微信