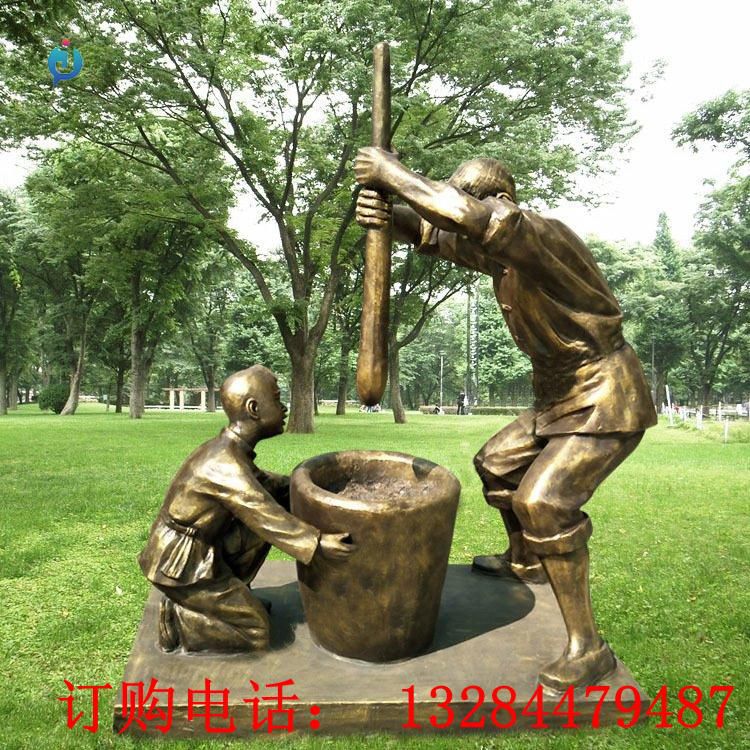

铸铜人物打糍粑雕塑

中秋打糍粑是广西等地的习俗,起源春秋战国时期。“八月里,中秋到,家家户户打糍耙;快喊爹,快喊娘,烧开水,蒸糯米。蒸熟倒进碓窝里,拿起粑粑捣糯米。”打糍粑是中秋节的一个有趣的习俗。

每逢传统节日或家庭喜庆,梅州客家地区都有做糍粑的习俗。取上等糯谷,最好是壳薄质软的红谷糯,经加工成白净的糯米。用清水把糯米浸透,放进木甑里蒸糯米饭,放进石臼里,用杵槌舂制而成。因此,客家人叫“打糍粑”。

打糍粑是中国春节庆祝的一个民间风俗。流行于中国南方地区。上海,浙江,贵州,重庆,四川,江西,湖南,福建,湖北,广西,安徽,江苏,四川,云南,西藏,广东,海南等省、市和自治区都有,又以江西吉安井冈山、福建南平 武夷山 地区最为盛行。安徽南部也有,主要是在重阳节的时候,作为节日食品供客人品尝。糍粑是以糯米,土豆为主料,清浸泡后搁 蒸笼 里蒸熟,再迅速放在石舀里舂至绵软柔韧,趁热将饭泥制作成可大可小的团状,搁芝麻炒香磨粉拌白砂糖(或是黄豆炒香磨粉拌白砂糖)的盘里滚动,即可取食。口感 香甜 。现街头商贩多用脚踩三轮车叫卖,饭泥用 保温 性能好的特制铁桶装放,摇动把手,饭泥从圆孔钻出。大凡有喜事,当地人都要做红糖拌糍粑招待客人,以表吉利。

糍粑也称年糕,在过年的时候制作食用,过年前制作糍粑是农村上千年流传下来的习俗。具有浓厚的乡村风味,打糍粑活动成为大家过年前的一项重要准备活动。糍粑由糯米蒸熟再通过特质石材凹槽冲打而成,手工打糍粑很费力,但是做出来的糍粑柔软细腻,味道极佳。

土家族人普遍流行着一种过年“打粑粑”的习俗。土家人素有“二十八,打粑粑”的说法。每逢春节来临,农历腊月二十八,家家都要打糯米糍粑,所谓打糯米糍粑,据当地乡土志书记载:“系糯米饭就石槽中杵如泥,压成团形,形如满月。大者直径约尺5,寻常者约4寸许,3至8分厚不等。”打糯米糍粑是一项劳动强度较大的体力活,一般都是后生男子汉打,两个人对站,先揉后打,即使冰雪天也要出一身汗。做粑粑也很讲究,手粘蜂腊或茶油,先出砣,后用手或木板压,要做得玉圆光滑,讲究美观。

客家人普遍有吃糍粑的习惯,无论平时或年节。一般是用糯米粉加水煮成糊,然后用手搓成长条,再用刀切或用手摘成一大粒一大粒的糊团,再加白糖(红糖)及花生碎粒混蘸,糍粑即成。但在揭西、五华、陆河、陆丰一带客家山区却另有一种糍粑的制作方法,叫“打糍粑”。它的制作过程是:先把糯米蒸熟后放在石臼里,然后用一根大木棒反复用力往臼里夯,一直要把糯饭捣成糊状为止。这一过程往往要由几个有力气的人轮流操作。此后的作法和前一种糍粑的作法一样。这种制作糍粑太花力气,所以叫作“打糍粑”。但它比前一种糍粑好吃得多,所以人们喜欢“打糍粑”。

扫一扫添加微信

扫一扫添加微信