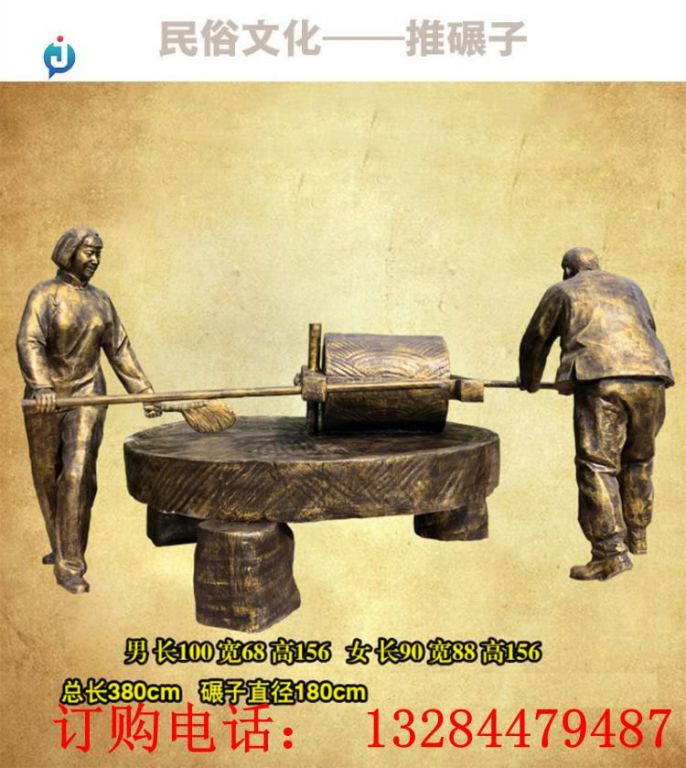

铸铜民俗文化推碾子雕塑

碾子这个事物想必很多年前人都没有见过,甚至没有听说过,以前在农村,碾子是一种很常见的东西,这种由石头凿成的碾子相当的笨重,往往会在村里一个固定的地方,打扫的非常的干净,因为这属于公共物品,一个大圆石,在一个大石板上来回滚,中间由木头固定住。这样看似简陋,实际上用处非常大,在农村这样的东西非常的常见,磨玉米,磨黄豆等等,只要是需要碾压的农作物,都可以在上面磨,而且磨出来的农作物非常的好吃。

如果是大量的农作物需要处理,村里的人就会把牲口拴在上面,这样可以节约时间,半天就可以磨一大袋子,而且为了让牲口保持专注力,还会用一块布蒙上牲口的眼,这样它就会拉着碾子上的推杆,一个劲地转了,干完活再给牲口一些草料。

这样的场景在90年代的村镇随处可见,如今随着人们生活水平的提高,机器化的生产模式逐渐取代了这种手工模式,碾子也逐渐被取缔,尽管如此,在很多农村依然可以看到这些碾子的遗迹,随着时代的变迁,这些古老的东西大多数被风化,只留下一个碾盘了。但是这仍然是80后90后的一些人最美好的童年记忆。

推碾子人物雕塑生动地再现了农村推碾子的这种民俗文化,可以直观的让人们看到以前农村的生活状态,属于农村民俗文化雕塑的一种,展现了以前农村的传统民俗,让日渐消失的农村民俗文化通过雕塑的形式重新展现在人们面前。

农耕文明是人们在长期农业生产中形成的一种适应农业生产、生活需要的国家制度、礼俗制度、文化教育等的文化集合。其主体包括国家管理理念、人际交往理念以及语言、戏剧、民歌、风俗及各类祭祀活动等,是世界上存在最为广泛的文化集成。

农耕文明是人们在长期农业生产中形成的一种适应农业生产、生活需要的 国家制度 、礼俗制度、 文化教育 等的文化集合。其主体包括国家管理理念、人际交往理念以及语言、戏剧、民歌、风俗及各类祭祀活动等,是世界上存在最为广泛的文化集成。农耕与气候条件紧密相关,光照充足、降水丰沛、高温湿润的气候条件十分适宜农作物生长,雨热同期是我国非常优越的气候资源,是诞生农耕文明的重要条件。农耕文明除了带来稳定的收获和财富,造就了相对富裕而安逸的定居生活,还为进一步衍生出高雅的精神文化创造,奠定了基础。追溯中国农耕文化起源有一句“男耕女织”之说,它不仅是指早期的劳动分子,也是农耕文化形成的基础。早在河姆渡时期,出土的谷物化石,则说明“农耕”由此(或更早)产生。

扫一扫添加微信

扫一扫添加微信